この一文に“省力化補助金”の本質がすべて詰まっている

~「カタログ注文型」と「一般型」、あなたの会社に向いているのはどちら?~

本事業での申請をご検討いただく前に、中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを

必ず確認してください。製品カタログに掲載されている製品は、すでに国が省力化効果を認めた製品であり、

カタログ注文型については本事業と比べて、申請が迅速かつ簡易となっております。

一般型については、申請する製品を用いてどのような省力化効果が見込めるのか、省力化効果により付加価

値の向上がどの程度見込めるのか、事業状況に見合った投資であるのか、個別の課題に対して作業工程や事

業所の構造・レイアウト等に合わせて、機能、構造、性能等が一品一様で設計・開発された機械装置・システム

の導入をする事業計画となっているか、革新性がどれだけあるのか等を総合的に、公平かつ厳正な審査をする

こととなり、カタログ注文型よりも審査項目が多いことに留意してください。

1.まずはこの一文を分解してみよう

「本事業での申請をご検討いただく前に、中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを必ず確認してください。」

これはつまり、「いきなり一般型に申請しないでください」という注意喚起です。

「まずは“カタログ注文型”という、もっと簡単なタイプがあるので、そちらで済むならそっちを選んでください」という意味になります。

では、なぜそんなことをわざわざ書くのか。

それは、<一般型>の申請が、<カタログ注文型>と比較して、、相当にハードルが高いからです。

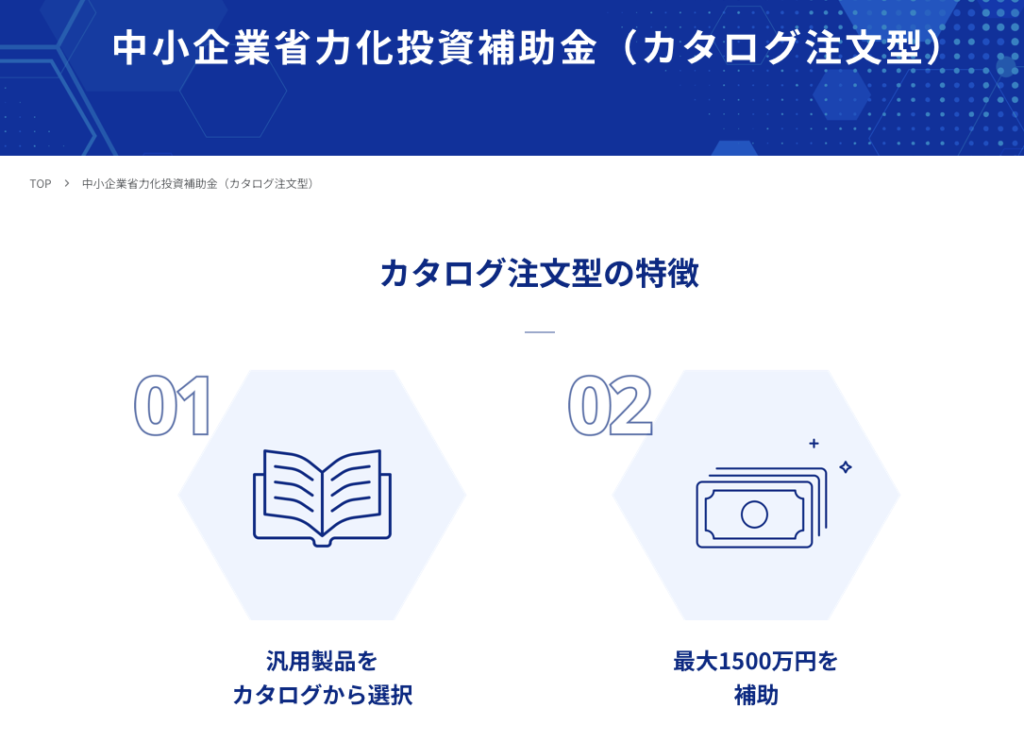

2.“カタログ注文型”とは何か?

カタログ注文型とは、国(中小機構)がすでに「この機械は省力化効果がある」と確認済みの製品をリスト化した制度です。省力化補助金ならではですよね。

公式サイトに掲載された製品カタログがあり、その中から選んで導入するだけで申請が可能です。

つまり、「導入効果の証明」はすでに国がしてくれているようなもの。

ですので、補助金審査するポジションの人たちは、「この設備機器はそもそもどういったスペックで、どのような効果を出せるか?」という判断に時間をかけずに済みます。

結果として、申請は迅速かつ簡易になります。

カタログ型の狙いは、「すぐに効果が見込める現場への早期支援」。

製造業でいえば「自動搬送ロボット」や「AI検査装置」、飲食店なら「セルフレジ」「配膳ロボット」など、

すでに実績のある“鉄板製品”が中心です。

3.“一般型”に進むと、話は一気に変わる

次に、文章の後半にあるこちらの部分です。

「一般型については、申請する製品を用いてどのような省力化効果が見込めるのか、省力化効果により付加価値の向上がどの程度見込めるのか、事業状況に見合った投資であるのか…総合的に審査をする。」

ここが企業にとって最も難しいポイントです。

要するに、「あなたの会社が考えた投資が、本当に意味のある省力化なのか?」を、

自分で説明しなければならないということ。

カタログ型では、国が製品の性能や効果等を証明してくれます。

しかし一般型では、あなた自身が効果を論理的に証明する立場になるのです。

4.審査官が見ている“3つの質問”

この一文には、審査官の頭の中にある3つの質問が隠れています。

(1)どのような省力化効果が見込めるのか?

→ 機械を導入した結果、何がどれだけ楽になるのか?

たとえば「1人あたりの作業時間が30%短縮する」「人件費を月10万円削減できる」など、具体的な数値で説明することが求められます。

(2)省力化によって付加価値はどのくらい向上するのか?

→ 単なる人件費削減ではなく、生産性がどれだけ上がるかが重要です。

ここでいう「付加価値」とは、

売上高-外注費+人件費+減価償却費、という経営指標のことです。

つまり、「儲かる構造ができるか」が問われます。

(3)事業状況に見合った投資か?

→ つまり「身の丈に合った計画か?」ということ。

たとえば年商3,000万円の企業が3,000万円の機械を導入する計画を出しても、リスクが高すぎるとして落とされる可能性があります。

このように、一般型では「省力化」の一言で済まされない、経営全体の合理性まで問われるのです。

5.「一品一様」?という言葉の意味

次に出てくるこの部分も、多くの企業が戸惑う箇所です。

「作業工程や事業所の構造・レイアウト等に合わせて、機能、構造、性能等が一品一様で設計・開発された機械装置・システムの導入をする事業計画となっているか」

ここでいう「一品一様」とは、

既製品ではなく、自社の現場に合わせて設計された設備やシステムという意味です。

たとえば、同じ「自動包装ライン」でも、製品サイズ、作業スペース、オペレーター数が違えば、設備の構成はまったく変わります。

そうした「オーダーメイド性」、「カスタムメイド性」等がある場合に“一般型”として認められます。

逆に、市販のロボット掃除機やパソコンソフトをそのまま導入するようなケースは、カタログ型や他制度での申請が適切です。

6.「革新性」とは何を指すのか?

「革新性がどれだけあるのか等を総合的に、公平かつ厳正な審査をすることとなり…」

よく誤解されるポイントでもあるのですが、ここでいう「革新性」は、必ずしも“世界初の技術”という意味ではありません。

むしろ中小企業に求められているのは、自社にとって新しいことです。

たとえば、

- これまで人が手でやっていた作業を自動化した

- 紙ベースの管理をデジタル化した

- バラバラだったシステムを統合して一元管理できるようにした

こうした“業務改善の革新”こそが評価されます。

つまり「テクノロジーの先進性」よりも、「経営の生産性向上」に重きを置いているのです。

7.なぜ「公平かつ厳正」なのか?

補助金は税金で賄われる制度です。

したがって、「誰が見ても納得できる投資」でなければなりません。

「公平かつ厳正な審査」とは、

- 導入効果の裏づけがあるか

- 根拠資料(見積書・レイアウト・数値計画)が明確か

- 投資が経営的に妥当か

- 提案に独自性・実現性があるか

これらを、採点方式で評価するという意味です。

つまり、感覚ではなく、数字とロジックで審査されます。

8.「カタログ型よりも審査項目が多いことに留意」とは?

最後の一文が非常に重要です。

「カタログ注文型よりも審査項目が多いことに留意してください。」

この「留意してください」は、公募要領ではめずらしく“強い警告”に近い表現です。

裏を返せば、「安易に一般型に出すと通らない」というメッセージです。

なぜなら、一般型では「構想→証拠→効果」の三点が揃っていないと評価されません。

つまり、

- 構想(なぜやるのか)

- 証拠(どう効果を証明するか)

- 効果(数値での成果)

この3つの線を一直線に結ぶ「三点連結」ができている企業しか採択されないのです。

(※この考え方は行政書士阿部総合事務所が提唱する分析フレーム「LDAM三点連結」に通じます。)

9.要するに、こういうこと

この一文をわかりやすく言い換えると、こうなります。

「あなたの会社が導入したい設備が、もしカタログにあるなら、そちらの制度を選んでください。

もしカタログにない独自開発の設備なら、一般型で申請してください。

ただしその場合、審査は厳しく、計画の説得力が求められます。」

つまり、「自社で証明できるかどうか」が分岐点です。

言い換えれば、“誰かが認めた製品”を買うのか、“自社が認めさせる計画”を出すのかの違いです。

10.行政書士ができること

一般型を検討する企業にとっての最大の壁は、「構想を文章化する」ことです。

多くの現場では、頭の中にビジョンはあっても、

審査員に伝わる形で「省力化効果」を説明できていません。

行政書士阿部総合事務所では、

この難しい工程を“言語化の専門家”として支援します。

- 現場課題を整理し、構想を図式化

- 投資根拠を見積・KPIで裏づけ

- 審査官が理解しやすいストーリー構成に整える

このように、単なる書類作成ではなく「補助金が採択されるための構造設計」から伴走します。

・まとめ

- カタログ型=国が認めた製品を導入する方式(簡易・迅速)

- 一般型=自社オーダーメイドの省力化投資(構想力と数値根拠が命)

- 「一品一様」「革新性」「厳正審査」という言葉は、構想の精度を求めているサイン

- 迷ったらまず、カタログを確認してから判断を

一見、見落としがちなこの文章には、「中小企業省力化投資補助金」制度の意図がすべて詰まっているといえますよね。

だからこそ、ここを読み解けるかどうかが「採択への第一歩」となるのです。

動画でも解説していますのでぜひご覧ください。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

LDAM/“LinkDrive by Abe method”診断とは? 詳しくはこちら

診断に必要な入力項目はたった3つ、所要約3分です。

LDAM 診断のよくある質問

-

本当に無料ですか?

はい。診断は完全無料でご利用いただけます。料金が発生することはありません。 -

診断後に営業連絡は来ませんか?

追加の営業や勧誘は一切行いませんのでご安心ください。 -

入力した情報の取り扱いは?

いただいたデータは匿名化したうえで AI が分析し、個人や企業が特定される形では利用しません。 -

この診断をすることでメリットはありますか?

御社の経営環境等を可視化することで、補助金活用だけではない業績向上のヒントが得られます!