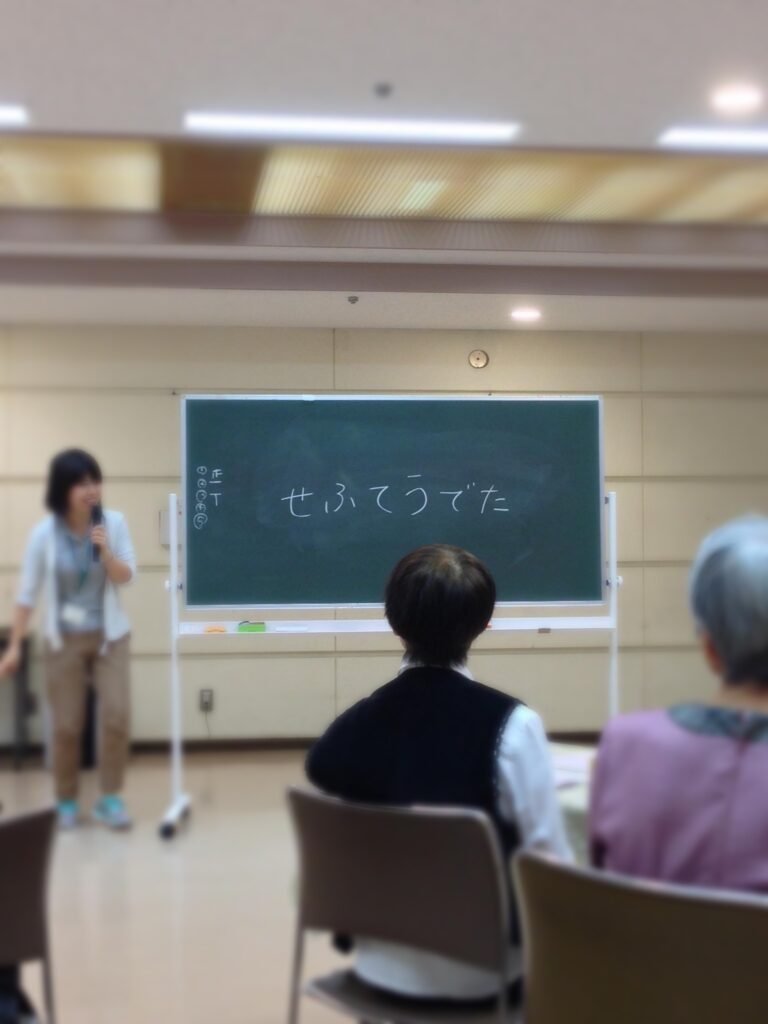

先日、古い写真を整理していたときに、思わず笑ってしまう一枚を見つけました。

そこには、黒板に大きな文字でこう書かれていました。

「せふてうでた」

一瞬、なんだこれは?と思いますよね。

私も当時、その場で「???」と首をひねりました。

この写真は、約10年前に私がボランティアとして参加していた「認知症カフェ」で撮ったものです。

行政や地域の専門職と一緒に、認知症ご本人やそのご家族、介護者の方々と交流する場。

「支援する」よりも「共に過ごす」ことに重きを置いた、温かな空間でした。

認知症カフェの黒板クイズ

その日も、和やかな雰囲気の中でクイズが始まりました。

黒板に大きく書かれた「せふてうでた」を前に、みんなで首をかしげる。

「なんだろうねぇ」

「難しいねぇ」

答えをすぐに出すことではなく、「一緒に考えている時間」が笑いと安心を生んでいました。

しばらくして、「読む順番を変えてみたら?」という声。

そう、正解は――

「腕立て伏せ」。

あまりに単純で、だけどみんなが「ああ〜!」と声をあげて笑いました。

その場の空気が一気に和んだのを、今でも鮮明に覚えています。

当時の自分の視点

正直に言えば、当時の私は「なるほどなあ、おもしろいクイズだなあ」とだけ思っていました。

ちょうどその頃、私は終活関連業務に力を入れていて、遺言書作成や遺産分割協議書の作成を多く受任していた時期です。

人生の大切な場面に関わる仕事ですから、どこか「正解」や「成果」を追い求める思考に偏っていたのです。

だからこそ、黒板クイズのように「意味があるのかどうかよくわからない出来事」に、うまく価値を見出せなかったのです。

10年経って気づいたこと

今、改めて振り返ると気づきます。

あのクイズの本質は「正解」ではありませんでした。

それは――

「わからないままでも、共に考え、笑い合う時間にこそ意味がある」

ということ。

相続や遺言の現場でも同じことが言えます。

答えは一つではありません。

家族の数だけ思いや事情があり、正解を一つに絞ることはできない。

大切なのは「共に考え、その過程で安心を積み重ねていくこと」なのです。

相続支援に生きる、認知症カフェの経験

認知症カフェでの体験は、私の相続業務の姿勢に深く影響しています。

遺言書や遺産分割協議書の作成は、形式的に言えば「法律に基づいた書類の作成作業」です。

けれど、実際にご相談を受けてみればわかるように、そこには必ず「感情」や「不安」が同席しています。

「争いを避けたい」

「子どもに迷惑をかけたくない」

「兄弟姉妹に不公平感を残したくない」

こうした気持ちに寄り添いながら、形式と実務を整理していくことこそが、本当の意味での支援だと私は考えています。

そして、この姿勢は間違いなく、10年前の認知症カフェでの「一緒に笑う経験」が育ててくれたものです。

「途中を楽しむ」ことの大切さ

人生も相続も、「完成」や「正解」だけが価値ではありません。

むしろ、その途中でどれだけ心を通わせられるかが大切です。

遺言書作成の過程で、ご家族が普段言えなかった想いを打ち明けることがあります。

遺産分割協議の場で、長年の誤解が解けることもあります。

それは書類には直接書かれないことかもしれません。

でも、その「途中」のやり取りこそが、安心や納得につながり、結果的に争いを防ぐのです。

10年前の「せふてうでた」クイズも、同じことを教えてくれました。

大切なのは答えそのものではなく、「わからないねぇ」と笑い合った時間だったのです。

今に続く布石

あの頃、認知症カフェ繋がりで出会った90代の方の支援を、私は今も続けています。

10年前はただ「ボランティアの一環」と思っていた時間が、今振り返ると確かな布石でした。

それが今の私の業務の土台となり、「形式だけではなく人に寄り添う相続支援」という姿勢につながっています。

まとめ:相続に「正解」はない

黒板に書かれた「せふてうでた」の答えは、「腕立て伏せ」でした。

でも本当の意味で大切だったのは、正解を当てることではありませんでした。

それは、わからないままでも一緒に考え、安心を共有できた時間。

そして、その経験が今の私の業務姿勢に直結しています。

相続や遺言のご相談を受けるとき、私はいつもこう考えます。

「正解は一つではない。だからこそ、共に考え、安心を積み重ねていこう」

10年前の認知症カフェの一枚の写真は、今も私にその姿勢を思い出させてくれる宝物です。